- OXYDES ET HYDROXYDES NATURELS

- OXYDES ET HYDROXYDES NATURELSUne trentaine d’éléments (métaux et métalloïdes) forment avec l’oxygène et le groupe hydroxyle (OH) des minéraux que l’on range dans la classe des oxydes et des hydroxydes. La majeure partie de ces minéraux, très importants au point de vue économique, est concentrée dans les zones superficielles de l’écorce terrestre. Si la genèse de nombreux oxydes peut être de type endogène ou sédimentaire, c’est cependant dans la zone d’altération de certaines roches et dans la zone d’oxydation des gîtes métallifères que se produisent la plupart des réactions aboutissant à des néoformations où sont prépondérants les oxydes et hydroxydes.La majorité des composés de cette famille ont une structure cristalline où les liaisons sont à caractère ionique dominant. Comme les anions 2- et (OH)- ont pratiquement le même rayon ionique (0,132 nm), ils forment un assemblage cubique à faces centrées ou hexagonal compact, les sites tétraédriques et octaédriques étant occupés par les cations. Les différences de structure dépendent essentiellement des dimensions des cations, de leur valence et de la nature des liaisons. Les hydroxydes, en particulier, possèdent une structure lamellaire. L’analogie de structure et de rayon ionique dans un même type explique l’existence de nombreuses solutions solides entre des composés définis.On distingue, dans cette classe, les oxydes anhydres simples (cations de même nature) ou complexes (plusieurs cations de nature différente) et les hydroxydes. Cette subdivision est justifiée du point de vue de la cristallochimie.L’eau et la glace peuvent être considérées comme des oxydes, mais leurs propriétés physico-chimiques et leur abondance à la surface du globe justifient qu’on les étudie à part; il ne sera de même pas question ici des minéraux de l’oxyde de silicium (silice), très proches des silicates par leur structure et leur importance géochimique. Les spinelles, enfin, oxydes doubles aux propriétés particulières, magnétiques notamment, font l’objet d’un article spécial.Oxydes anhydres simples et oxydes anhydres complexesLa place parmi les oxydes de composés complexes de type XY3, XY24... est justifiée par le fait qu’ils ne possèdent pas de groupe distinct Y3, Y24... suffisamment écarté de X pour qu’on puisse les assimiler à des oxysels (chromates, aluminates, manganates, titanates, niobates, tantalates, uranates...), comme le font souvent les chimistes (cf. MANGANÈSE, SPINELLES, TANTALE ET NIOBIUM, TITANE, URANIUM). L’extrême compacité structurale de nombreux oxydes a des conséquences importantes sur leurs propriétés physiques, dont les principales sont rassemblées dans le tableau ci-après. La plupart des composés métalliques ont notamment une densité et une dureté élevées, une solubilité faible; ils sont généralement opaques, avec parfois des couleurs vives, et possèdent un fort pouvoir réflecteur.Sur les quelque deux cents oxydes présents dans la nature, une vingtaine environ sont très répandus et ont une très grande importance économique.Groupe de la cupriteLa cuprite Cu2O est cubique de groupe spatial P n3m et le paramètre de la maille unité est a 0 = 0,427 nm. La figure 1 a représente sa structure: chaque atome d’oxygène est entouré par quatre atomes de cuivre disposés au sommet d’un tétraèdre régulier; la coordinence du cuivre par rapport à l’oxygène est 2. De couleur rouge, la cuprite se présente généralement en octaèdres111, plus rarement en cubes100, dodécaèdres rhomboïdaux110 et en cristaux aciculaires ou filiformes (variété « chalcotrichite »). C’est un minéral supergène formé aux dépens des sulfures primaires ou de la chalcocite de cémentation par oxydation. On observe fréquemment des inclusions de cuivre natif dans la cuprite. Sa pseudomorphose en malachite Cu2C3(OH)2 est commune. C’est un minéral assez répandu.Groupe de la zinciteLa zincite ZnO cristallise dans l’hémiédrie pyramidale hexagonale (groupe spatial P 6 3mc ), les paramètres de la maille unité étant a 0 = 0,325 nm, c 0 = 0,521 nm. La structure est du même type que la würzite (ZnS), les atomes d’oxygène formant un assemblage hexagonal compact, les atomes de zinc occupant la moitié des sites tétraédriques. La coordinence des atomes de zinc est donc 4. De coloration jaune orangé à rouge sombre, la zincite se présente rarement en cristaux, mais plutôt en masses compactes, souvent feuilletées. La variété manganésifère est surtout connue dans le gisement de Franklin (New Jersey, États-Unis), où elle est associée à la willémite Zn2Si4 et à la franklinite (Zn,Mn)Fe24 dans des calcaires métamorphiques.Groupe de la ténoriteLa ténorite ou mélaconite CuO est plus rare que la cuprite dans la zone d’oxydation des gisements. C’est un minéral monoclinique de couleur noire, de groupe spatial C 2/c . La caractéristique essentielle de sa structure est la suivante: chaque atome de cuivre est immédiatement entouré de quatre atomes d’oxygène situés très approximativement dans le même plan, aux sommets d’un carré.Groupe du périclaseLe périclase MgO est un minéral cubique holoèdre de groupe spatial F m3m ayant une structure du type « sel gemme », le magnésium occupant les sites du sodium et l’oxygène ceux du chlore. Le paramètre de la maille unité est a 0 = 0,421 nm. On trouve ce minéral, en cubes, octaèdres ou grains, dans les calcaires et dolomies métamorphiques.La manganosite MnO et la bunsénite NiO sont isotypes du périclase, mais sont plus rares. La manganosite, notamment, s’oxyde en donnant la braunite , sesquioxyde de couleur noire, admettant de larges substitutions du manganèse par le silicium (3 Mn23,MnSi3).Groupe des spinellesLe groupe des spinelles est composé d’oxydes doubles répondant à la formule générale MO. M 23 ou MM 24. Le métal bivalent M peut être Mg2+, Fe2+, Zn2+, Mn2+, et le métal trivalent M peut être Al3+, Fe3+, Mn3+, Cr3+. Une grande variété de composition existe dans la nature et la plupart des représentants de ce groupe ont été préparés synthétiquement. Ces minéraux sont cubiques, de groupe spatial F d3m et, pour MgAl24 (spinelle proprement dit), de paramètre a 0 = 0,809 nm, avec 8 moles par maille. Du point de vue structural, les atomes d’oxygène forment très approximativement un assemblage du type cubique à faces centrées. Pour le spinelle MgAl24, les atomes de magnésium sont placés dans le huitième des sites tétraédriques et les atomes d’aluminium dans la moitié des sites octaédriques. Parmi les minéraux de ce groupe les plus répandus dans la nature, citons la magnétite Fe2+Fe3+24, les titanomagnétites (solutions solides entre la magnétite et l’ulvospinelle Fe2+2Ti4+4), la chromite Fe2+Cr23+4, les chromospinelles (Mg,Fe2+)(Cr,Al,Fe3+)24, la franklinite.La haussmannite Mn2+Mn3+24, bien qu’ayant une symétrie quadratique, a une structure du même type que celle des spinelles.Le chrysobéryl BeAl24, orthorhombique de groupe spatial P bnm , dont la formule est du type « spinelle », a en revanche une structure différente. L’analyse radiocristallographique a montré que la distribution des ions dans la maille est identique à celle de la forstérite (Mg2Si4). Les ions 2- forment un assemblage hexagonal compact; les ions Be2+, comme les ions Si4+ dans la forstérite, sont entourés de quatre ions 2- et les ions Al3+ de six ions 2-. Le chrysobéryl est généralement de coloration jaune, mais la variété chromifère « alexandrite » est vert émeraude et utilisée comme gemme (dureté 8,5 dans l’échelle de Mohs). Ce minéral se rencontre, en cristaux généralement tabulaires, parfois pseudo-hexagonaux, dans les pegmatites, tout particulièrement dans les gisements du Minas Gerais (Brésil), où il est associé à la topaze, au quartz, au spinelle, à la tourmaline, et dans les placers du Sri Lanka et de Madagascar.Groupe du corindon, de l’hématite et de l’ilméniteLes minéraux de ce groupe cristallisent dans le système rhomboédrique et ont une structure du type de celle du corindon 見Al23 (groupe spatial R 魯c ). On peut décrire cette structure en considérant le réseau des oxygènes. Ils forment pratiquement un assemblage hexagonal compact, les aluminiums occupant deux sites octaédriques sur trois. Si l’on considère les plans (0001) de cet assemblage, les oxygènes sont dispensés suivant des triangles caractérisés par la distance O-O = 0,25 nm. Ces triangles constituent le plan de symétrie d’une bipyramide triangulaire Al23, dont les sommets opposés sont deux aluminiums symétriques (Al-O = 0,193 nm). La figure 1 b représente la structure composée de groupements Al23 placés aux sommets des deux rhomboèdres40 鷺1 formant la maille élémentaire.Le corindon 見Al23 se présente en cristaux columnaires ou tabulaires assez bien formés, combinaisons des formes11 露0,22 鷺3,10 路1 et0001. De dureté élevée (9 dans l’échelle de Mohs), il est utilisé comme gemme (saphir bleu, rubis rouge) et comme abrasif (émeri). Minéral de haute température (fig. 2), il se rencontre dans des roches cristallines riches en alumine et pauvres en silice, telles les syénites, les anorthosites et les pegmatites syénitiques (Ontario), dans des roches résultant du métamorphisme de sédiments riches en alumine, comme les bauxites (Samos et Naxos en Grèce), et dans les gîtes détritiques alluvionnaires.L’hématite ou oligiste 見Fe23 est isotype du corindon et on la trouve souvent en cristaux aplatis suivant (0001), parfois disposés en rosettes, à éclat métallique assez vif (hématite spéculaire). Les lamelles ou écailles très minces (hématite « micacée ») sont rouges; plus épaisses, elles sont bleu foncé. L’hématite plus ou moins pure peut former des masses concrétionnées terreuses (ocre rouge), fibreuses, réniformes, oolitiques, etc. Antiferromagnétique, elle a cependant un faible ferromagnétisme dans le plan (0001). Elle peut se former dans un domaine assez large de pression et de température (les cristaux étant d’autant plus aplatis que cette dernière est basse) et est très répandue dans un grand nombre de roches, notamment comme minéral accessoire des roches plutoniques acides ou neutres, comme produit de sublimation de certaines laves et comme résultat du métamorphisme de contact, ainsi que, en climat sec, dans la zone d’oxydation de gîtes métallifères et dans les sols et sédiments qu’elle colore en rouge. L’hématite est un des principaux minerais de fer. Il existe dans la nature la phase instable 塚Fe23 ou maghémite , de structure de type « spinelle » (réseau lacunaire) et ferrimagnétique.L’ilménite Fe2+Ti3, de groupe d’espace R3 , est également isotype du corindon, mais les atomes d’aluminium sont alternativement remplacés par Ti4+ et Fe2+, ce qui entraîne l’hémiédrie centrée. L’habitus des cristaux est le même que celui de l’hématite. Elle forme avec 見Fe23 une série continue de solutions solides (ferriilménites) de composition

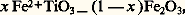

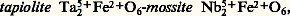

obtenue expérimentalement à 1 000 0C et dont les propriétés magnétiques varient avec la composition: antiferromagnétique pour 0 麗 x 麗 0,55 et 0,75 麗 x 麗 1, ferrimagnétique pour 0,55 麗 x 麗 0,75. L’ilménite est un minéral accessoire commun de nombreuses roches ignées, également en gisements associés surtout à des gabbros, norites et anorthosites (gîtes d’Egersund en Norvège). Parmi les roches métamorphiques, elle existe plus particulièrement dans les roches à faciès « granulite » comme les charnockites; on la trouve aussi dans les sables détritiques de plage (Floride et Indes). L’ilménite est un constituant important des pierres lunaires rapportées par la mission Apollo-11 de la mer de la Tranquillité. C’est le principal minerai de titane.La geikiélite , isotype magnésien de l’ilménite, forme avec cette dernière des solutions solides de composition x MgTi3-(1 漣 x )FeTi3; elle est assez rare, de même que la pyrophanite MnTi3.La pseudobrookite Fe3+2Ti5, de symétrie orthorhombique, est un produit d’oxydation de l’ilménite, de même que le leucoxène (mélange de rutile, brookite et oxydes de fer).Groupe de la pérovskiteLa pérovskite CaTi3, de groupe spatial P m3m , a une structure cristalline représentée par la figure 1 c: le centre de la maille cubique est occupé par le calcium, les sommets par le titane et le milieu des arêtes par l’oxygène; le titane est donc hexacoordonné, tandis que le calcium est entouré par douze oxygènes. Les éléments de la série des lanthanides peuvent se substituer partiellement au calcium (knopite ), le niobium au titane (dysanalite ), les deux types de substitution étant parfois simultanés (loparite ). Le calcium peut être également remplacé dans de faibles proportions par U4+ et Th4+ (bétafite U(Nb2Ti)9). La pérovskite se présente comme élément accessoire dans des roches ignées basiques et de type alcalin, en association avec la mélilite et la néphéline; on la rencontre également dans des calcaires métamorphiques, souvent en beaux cristaux.Groupe du rutileLe rutile Ti2 cristallise dans le système quadratique (groupe spatial P4 2/mnm ). La structure est représentée sur la figure 1 d: les titanes sont placés aux sommets et au centre de la maille; les oxygènes sont situés deux par deux sur deux diagonales des deux faces carrées opposées et sur la diagonale non parallèle aux deux précédentes dans le plan qui contient l’ion Ti4+ au centre de la maille; chaque titane est entouré de six oxygènes disposés au sommet d’un octaèdre; ces octaèdres ayant deux arêtes communes forment des chaînes suivant l’axe c. Les cristaux, de couleur noire ou rouge brunâtre, ont un faciès prismatique ou aciculaire (cas des inclusions dans le quartz) et des macles fréquentes, « en genou », suivant (011). Le rutile est un minéral accessoire des roches ignées (syénites, plus rarement granites) et métamorphiques, que l’on retrouve parfois dans les sédiments.La brookite est une espèce polymorphe orthorhombique du rutile, constituée de chaînes d’octaèdres qui ont trois arêtes en commun, ainsi que l’anatase , quadratique, où les octaèdres ont quatre arêtes en commun. Alors que le rutile est stable à haute température et haute pression, brookite et anatase ne sont stables qu’à basse température. Deux familles de minéraux peuvent être rangées dans le groupe du rutile: la série

obtenue expérimentalement à 1 000 0C et dont les propriétés magnétiques varient avec la composition: antiferromagnétique pour 0 麗 x 麗 0,55 et 0,75 麗 x 麗 1, ferrimagnétique pour 0,55 麗 x 麗 0,75. L’ilménite est un minéral accessoire commun de nombreuses roches ignées, également en gisements associés surtout à des gabbros, norites et anorthosites (gîtes d’Egersund en Norvège). Parmi les roches métamorphiques, elle existe plus particulièrement dans les roches à faciès « granulite » comme les charnockites; on la trouve aussi dans les sables détritiques de plage (Floride et Indes). L’ilménite est un constituant important des pierres lunaires rapportées par la mission Apollo-11 de la mer de la Tranquillité. C’est le principal minerai de titane.La geikiélite , isotype magnésien de l’ilménite, forme avec cette dernière des solutions solides de composition x MgTi3-(1 漣 x )FeTi3; elle est assez rare, de même que la pyrophanite MnTi3.La pseudobrookite Fe3+2Ti5, de symétrie orthorhombique, est un produit d’oxydation de l’ilménite, de même que le leucoxène (mélange de rutile, brookite et oxydes de fer).Groupe de la pérovskiteLa pérovskite CaTi3, de groupe spatial P m3m , a une structure cristalline représentée par la figure 1 c: le centre de la maille cubique est occupé par le calcium, les sommets par le titane et le milieu des arêtes par l’oxygène; le titane est donc hexacoordonné, tandis que le calcium est entouré par douze oxygènes. Les éléments de la série des lanthanides peuvent se substituer partiellement au calcium (knopite ), le niobium au titane (dysanalite ), les deux types de substitution étant parfois simultanés (loparite ). Le calcium peut être également remplacé dans de faibles proportions par U4+ et Th4+ (bétafite U(Nb2Ti)9). La pérovskite se présente comme élément accessoire dans des roches ignées basiques et de type alcalin, en association avec la mélilite et la néphéline; on la rencontre également dans des calcaires métamorphiques, souvent en beaux cristaux.Groupe du rutileLe rutile Ti2 cristallise dans le système quadratique (groupe spatial P4 2/mnm ). La structure est représentée sur la figure 1 d: les titanes sont placés aux sommets et au centre de la maille; les oxygènes sont situés deux par deux sur deux diagonales des deux faces carrées opposées et sur la diagonale non parallèle aux deux précédentes dans le plan qui contient l’ion Ti4+ au centre de la maille; chaque titane est entouré de six oxygènes disposés au sommet d’un octaèdre; ces octaèdres ayant deux arêtes communes forment des chaînes suivant l’axe c. Les cristaux, de couleur noire ou rouge brunâtre, ont un faciès prismatique ou aciculaire (cas des inclusions dans le quartz) et des macles fréquentes, « en genou », suivant (011). Le rutile est un minéral accessoire des roches ignées (syénites, plus rarement granites) et métamorphiques, que l’on retrouve parfois dans les sédiments.La brookite est une espèce polymorphe orthorhombique du rutile, constituée de chaînes d’octaèdres qui ont trois arêtes en commun, ainsi que l’anatase , quadratique, où les octaèdres ont quatre arêtes en commun. Alors que le rutile est stable à haute température et haute pression, brookite et anatase ne sont stables qu’à basse température. Deux familles de minéraux peuvent être rangées dans le groupe du rutile: la série e structure « rutile » (Ti4+36), avec un terme moyen entre ces trois minéraux, la struvérite ; la série, de même composition chimique mais de structure « brookite », tantalite-columbite (ou niobite ), minerais de niobium et de tantale qui se trouvent généralement dans les filons pegmatitiques stannifères et auxquels on peut rattacher l’euxénite , riche en titane, uranium et terres rares. Plusieurs autres composés du niobium et du tantale, quadratiques (fergusonite , riche en terres rares) ou orthorhombiques (samarskite , contenant U et surtout Y), sont rattachables à ce groupe.La cassitérite Sn2 et la polianite Mn2 sont isotypes du rutile. Les cristaux de la cassitérite, bruns ou noirs, sont maclés suivant (O11), mais plus trapus que ceux du rutile (« bec de l’étain »). Source essentielle d’étain, la cassitérite se rencontre dans les roches éruptives acides, en compagnie de minéraux hydrothermaux, ainsi que dans les dépôts alluvionnaires comme ceux de Malaisie. La polianite, de couleur grise à noirâtre, est la forme quadratique de la pyrolusite , principal minerai du manganèse, dont on connaît par ailleurs une variété orthorhombique (ramsdellite , pseudomorphose de la manganite) et que l’on trouve aussi en dendrites sur diverses roches sédimentaires, souvent associée aux psilomélanes. On rattache au groupe du rutile deux autres bioxydes assez rares: la plattnerite Pb2, de structure « rutile », et la baddeleyite Zr2, de groupe spatial P 2 1/c .Groupe de l’uraniniteL’uraninite U2, cubique (F m3m ), a une structure de type « fluorite » (F2Ca), l’oxygène occupant les sites du fluor et l’uranium ceux du calcium. Les masses compactes, plus ou moins pures (pechblende ), sont plus fréquentes que les cristaux. La thorianite Th2 est son isotype. Ces minéraux sont de couleur noire et très denses (10,3 à 10,6); les échantillons oxydés donnent des produits de couleur jaune et orangée, comme la gummite U3,n H2O. Ils subissent la dissociation métamicte. On les trouve dans les pegmatites granitiques et syénitiques et dans des gîtes hydrothermaux où ils sont associés en particulier aux arséniures de nickel et de cobalt.Groupe du pyrochloreLes minéraux du groupe du pyrochlore, de formule générale:

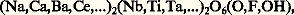

e structure « rutile » (Ti4+36), avec un terme moyen entre ces trois minéraux, la struvérite ; la série, de même composition chimique mais de structure « brookite », tantalite-columbite (ou niobite ), minerais de niobium et de tantale qui se trouvent généralement dans les filons pegmatitiques stannifères et auxquels on peut rattacher l’euxénite , riche en titane, uranium et terres rares. Plusieurs autres composés du niobium et du tantale, quadratiques (fergusonite , riche en terres rares) ou orthorhombiques (samarskite , contenant U et surtout Y), sont rattachables à ce groupe.La cassitérite Sn2 et la polianite Mn2 sont isotypes du rutile. Les cristaux de la cassitérite, bruns ou noirs, sont maclés suivant (O11), mais plus trapus que ceux du rutile (« bec de l’étain »). Source essentielle d’étain, la cassitérite se rencontre dans les roches éruptives acides, en compagnie de minéraux hydrothermaux, ainsi que dans les dépôts alluvionnaires comme ceux de Malaisie. La polianite, de couleur grise à noirâtre, est la forme quadratique de la pyrolusite , principal minerai du manganèse, dont on connaît par ailleurs une variété orthorhombique (ramsdellite , pseudomorphose de la manganite) et que l’on trouve aussi en dendrites sur diverses roches sédimentaires, souvent associée aux psilomélanes. On rattache au groupe du rutile deux autres bioxydes assez rares: la plattnerite Pb2, de structure « rutile », et la baddeleyite Zr2, de groupe spatial P 2 1/c .Groupe de l’uraniniteL’uraninite U2, cubique (F m3m ), a une structure de type « fluorite » (F2Ca), l’oxygène occupant les sites du fluor et l’uranium ceux du calcium. Les masses compactes, plus ou moins pures (pechblende ), sont plus fréquentes que les cristaux. La thorianite Th2 est son isotype. Ces minéraux sont de couleur noire et très denses (10,3 à 10,6); les échantillons oxydés donnent des produits de couleur jaune et orangée, comme la gummite U3,n H2O. Ils subissent la dissociation métamicte. On les trouve dans les pegmatites granitiques et syénitiques et dans des gîtes hydrothermaux où ils sont associés en particulier aux arséniures de nickel et de cobalt.Groupe du pyrochloreLes minéraux du groupe du pyrochlore, de formule générale: cubiques, ont une structure dérivée de celle de la fluorite. Le pyrochlore , brun-noir, contient plus de niobium que de tantale; dans la microlite , brun-jaune, c’est l’inverse; la koppite , de couleur brune, a une teneur importante en fer.Groupe de la sénarmontiteLa sénarmontite Sb23, cubique (F d3m ), a une structure moléculaire dans laquelle les molécules sont polymérisées sous forme de Sb46 de symétrie tétraédrique. Dans ces molécules, les six oxygènes forment un octaèdre et les antimoines sont localisés à l’extérieur de ce dernier sur les perpendiculaires élevées au centre de ses quatre faces prises tétraédriquement; chaque antimoine forme une pyramide avec trois oxygènes; les molécules Sb46 sont disposées dans la maille unité comme le carbone dans le diamant, la distance entre les oxygènes de deux molécules voisines étant de 0,28 nm (fig. 1 e). Les rares cristaux, incolores ou blancs, se présentent sous forme d’octaèdre111. La sénarmontite se trouve surtout en masses granulaires, essentiellement dans la zone d’oxydation des gisements de stibine (Sb2S3). L’arsénolite As23, plus rare, est isotype de la sénarmontite.HydroxydesLa structure en feuillet des hydroxydes s’explique principalement par le caractère de l’ion (OH)-, fortement lié d’un côté au cation (liaison à dominance ionique), faiblement lié de l’autre avec les hydroxyles voisins (liaisons hydrogène ou de type Van der Waals).Dans la nature, les hydroxydes (une quinzaine d’espèces) prennent naissance à des températures plus basses que la plupart des oxydes anhydres (fig. 2). Ce sont essentiellement des minéraux secondaires, formés au cours de l’oxydation d’autres minerais et, surtout, lors de l’hydrolyse des roches cristallines, le plus souvent en compagnie de minéraux argileux avec lesquels ils présentent d’ailleurs des analogies frappantes en ce qui concerne leur faciès et leurs propriétés (cf. tableau), d’où des méthodes d’étude voisines [cf. ARGILES ET MINÉRAUX ARGILEUX].Groupe de la brucite et de la gibbsiteLa brucite Mg(OH)2, rhomboédrique de groupe spatial P 魯ml , a une structure lamellaire typique. Les ions hydroxyles (OH)- forment un assemblage hexagonal compact, les ions Mg2+ occupant les sites octaédriques. La figure 3 a représente la projection de la structure sur le plan (0001). Les cristaux sont en forme de tablettes de couleur blanche ou verdâtre. C’est le produit d’altération du périclase dans les dolomies métamorphiques; on rencontre également la brucite dans les serpentinites. La pyrochroïte Mn(OH)2 est son isotype.La gibbsite ou hydragillite 塚Al(OH)3, monoclinique de groupe spatial P 2 1/n , a une structure qui se rapproche de celle de la brucite. La figure 3 b représente la projection de la structure sur le plan (001): on voit que les ions Al3+ occupent les deux tiers des sites octaédriques de l’assemblage compact des hydroxyles. Les cristaux se présentent en tablettes hexagonales de couleur blanche, et le plus souvent de très petite taille. C’est un des principaux constituants des bauxites et des latérites; on la trouve aussi dans les roches en voie d’altération sous climat tropical, ainsi que dans divers sols.Groupe du diaspore et de la boehmiteLe diaspore 見AlO(OH), orthorhombique de groupe spatial P bnm , est caractérisé, du point de vue structural, par un assemblage hexagonal compact des ions oxygène, les ions aluminium étant situés dans les sites octaédriques et les protons hydrogène entre les paires d’ions oxygène (liaisons hydrogène). La figure 3 c représente, sous forme d’octaèdres de Pauling (à centre d’aluminium et à sommets d’oxygène), cette structure (les traits doubles indiquent les liaisons hydrogène). Les cristaux sont tabulaires et de couleur blanche. Par déshydratation vers 450 0C, le diaspore donne le corindon, minéral qu’il accompagne parfois dans les calcaires métamorphiques; c’est également un constituant des bauxites et des latérites.Parmi les isotypes du diaspore, citons la goethite 見FeO(OH) et la manganite (ou acerdèse ) MnO(OH). La goethite, généralement en agrégats fibreux ou concrétionnés de couleur jaune à rougeâtre, se forme dans la zone d’oxydation des gîtes de sulfures et constitue la phase essentielle des « chapeaux de fer » et des gîtes de fer sédimentaire. On la trouve aussi dans les sols. Par déshydratation, elle donne l’hématite (vers 300 0C). La manganite se présente sous la forme de cristaux prismatiques noirs à gris acier et d’éclat submétallique, ordinairement dans des veines ou de petits filons traversant les roches éruptives. C’est un minerai de manganèse.La bœhmite 塚AlO(OH) est orthorhombique, avec une structure dont la figure 3 d représente l’enchaînement des octaèdres de Pauling. C’est un constituant important de certaines bauxites, notamment celles dites de karst, où elle se serait formée par déshydratation partielle de la gibbsite. Elle est par contre beaucoup plus rare que cette dernière dans les sols, où sa genèse semble exiger des conditions physico-chimiques très particulières (fig. 2). La lépidocrocite 塚FeO(OH), isotype de la bœhmite, est fréquente dans les gisements ferrifères et donne par déshydratation la maghémite.On appelle limonite un mélange dans lequel dominent la goethite, des argiles et divers oxydes plus ou moins bien cristallisés; elle forme des masses concrétionnées, terreuses ou mamelonnées, souvent fibreuses, de couleur brune à jaunâtre (ocre jaune), provenant de l’hydratation de l’hématite. Des hydroxydes colloïdaux plus ou moins purs, enfin, ont été signalés (par exemple, stilpnosidérite Fe23,n H2O).Groupe des psilomélanesCe groupe de minéraux comprend plusieurs hydroxydes (chalcophanite , romanéchite ou psilomélane proprement dit) et oxydes (cryptomélane , hollandite , coronadite ) de manganèse de composition complexe, pouvant renfermer divers cations (potassium, lithium, baryum, plomb, zinc, cobalt, nickel) et se présentant isolément ou associés entre eux et à la polianite (« wad »), souvent avec des habitus cryptocristallins, massifs ou dendritiques. On les trouve essentiellement dans la zone d’oxydation des gisements de manganèse et dans les gîtes sédimentaires manganésifères; le cryptomélane, en particulier, est abondant dans les « nodules de manganèse » des fonds marins.

cubiques, ont une structure dérivée de celle de la fluorite. Le pyrochlore , brun-noir, contient plus de niobium que de tantale; dans la microlite , brun-jaune, c’est l’inverse; la koppite , de couleur brune, a une teneur importante en fer.Groupe de la sénarmontiteLa sénarmontite Sb23, cubique (F d3m ), a une structure moléculaire dans laquelle les molécules sont polymérisées sous forme de Sb46 de symétrie tétraédrique. Dans ces molécules, les six oxygènes forment un octaèdre et les antimoines sont localisés à l’extérieur de ce dernier sur les perpendiculaires élevées au centre de ses quatre faces prises tétraédriquement; chaque antimoine forme une pyramide avec trois oxygènes; les molécules Sb46 sont disposées dans la maille unité comme le carbone dans le diamant, la distance entre les oxygènes de deux molécules voisines étant de 0,28 nm (fig. 1 e). Les rares cristaux, incolores ou blancs, se présentent sous forme d’octaèdre111. La sénarmontite se trouve surtout en masses granulaires, essentiellement dans la zone d’oxydation des gisements de stibine (Sb2S3). L’arsénolite As23, plus rare, est isotype de la sénarmontite.HydroxydesLa structure en feuillet des hydroxydes s’explique principalement par le caractère de l’ion (OH)-, fortement lié d’un côté au cation (liaison à dominance ionique), faiblement lié de l’autre avec les hydroxyles voisins (liaisons hydrogène ou de type Van der Waals).Dans la nature, les hydroxydes (une quinzaine d’espèces) prennent naissance à des températures plus basses que la plupart des oxydes anhydres (fig. 2). Ce sont essentiellement des minéraux secondaires, formés au cours de l’oxydation d’autres minerais et, surtout, lors de l’hydrolyse des roches cristallines, le plus souvent en compagnie de minéraux argileux avec lesquels ils présentent d’ailleurs des analogies frappantes en ce qui concerne leur faciès et leurs propriétés (cf. tableau), d’où des méthodes d’étude voisines [cf. ARGILES ET MINÉRAUX ARGILEUX].Groupe de la brucite et de la gibbsiteLa brucite Mg(OH)2, rhomboédrique de groupe spatial P 魯ml , a une structure lamellaire typique. Les ions hydroxyles (OH)- forment un assemblage hexagonal compact, les ions Mg2+ occupant les sites octaédriques. La figure 3 a représente la projection de la structure sur le plan (0001). Les cristaux sont en forme de tablettes de couleur blanche ou verdâtre. C’est le produit d’altération du périclase dans les dolomies métamorphiques; on rencontre également la brucite dans les serpentinites. La pyrochroïte Mn(OH)2 est son isotype.La gibbsite ou hydragillite 塚Al(OH)3, monoclinique de groupe spatial P 2 1/n , a une structure qui se rapproche de celle de la brucite. La figure 3 b représente la projection de la structure sur le plan (001): on voit que les ions Al3+ occupent les deux tiers des sites octaédriques de l’assemblage compact des hydroxyles. Les cristaux se présentent en tablettes hexagonales de couleur blanche, et le plus souvent de très petite taille. C’est un des principaux constituants des bauxites et des latérites; on la trouve aussi dans les roches en voie d’altération sous climat tropical, ainsi que dans divers sols.Groupe du diaspore et de la boehmiteLe diaspore 見AlO(OH), orthorhombique de groupe spatial P bnm , est caractérisé, du point de vue structural, par un assemblage hexagonal compact des ions oxygène, les ions aluminium étant situés dans les sites octaédriques et les protons hydrogène entre les paires d’ions oxygène (liaisons hydrogène). La figure 3 c représente, sous forme d’octaèdres de Pauling (à centre d’aluminium et à sommets d’oxygène), cette structure (les traits doubles indiquent les liaisons hydrogène). Les cristaux sont tabulaires et de couleur blanche. Par déshydratation vers 450 0C, le diaspore donne le corindon, minéral qu’il accompagne parfois dans les calcaires métamorphiques; c’est également un constituant des bauxites et des latérites.Parmi les isotypes du diaspore, citons la goethite 見FeO(OH) et la manganite (ou acerdèse ) MnO(OH). La goethite, généralement en agrégats fibreux ou concrétionnés de couleur jaune à rougeâtre, se forme dans la zone d’oxydation des gîtes de sulfures et constitue la phase essentielle des « chapeaux de fer » et des gîtes de fer sédimentaire. On la trouve aussi dans les sols. Par déshydratation, elle donne l’hématite (vers 300 0C). La manganite se présente sous la forme de cristaux prismatiques noirs à gris acier et d’éclat submétallique, ordinairement dans des veines ou de petits filons traversant les roches éruptives. C’est un minerai de manganèse.La bœhmite 塚AlO(OH) est orthorhombique, avec une structure dont la figure 3 d représente l’enchaînement des octaèdres de Pauling. C’est un constituant important de certaines bauxites, notamment celles dites de karst, où elle se serait formée par déshydratation partielle de la gibbsite. Elle est par contre beaucoup plus rare que cette dernière dans les sols, où sa genèse semble exiger des conditions physico-chimiques très particulières (fig. 2). La lépidocrocite 塚FeO(OH), isotype de la bœhmite, est fréquente dans les gisements ferrifères et donne par déshydratation la maghémite.On appelle limonite un mélange dans lequel dominent la goethite, des argiles et divers oxydes plus ou moins bien cristallisés; elle forme des masses concrétionnées, terreuses ou mamelonnées, souvent fibreuses, de couleur brune à jaunâtre (ocre jaune), provenant de l’hydratation de l’hématite. Des hydroxydes colloïdaux plus ou moins purs, enfin, ont été signalés (par exemple, stilpnosidérite Fe23,n H2O).Groupe des psilomélanesCe groupe de minéraux comprend plusieurs hydroxydes (chalcophanite , romanéchite ou psilomélane proprement dit) et oxydes (cryptomélane , hollandite , coronadite ) de manganèse de composition complexe, pouvant renfermer divers cations (potassium, lithium, baryum, plomb, zinc, cobalt, nickel) et se présentant isolément ou associés entre eux et à la polianite (« wad »), souvent avec des habitus cryptocristallins, massifs ou dendritiques. On les trouve essentiellement dans la zone d’oxydation des gisements de manganèse et dans les gîtes sédimentaires manganésifères; le cryptomélane, en particulier, est abondant dans les « nodules de manganèse » des fonds marins.

Encyclopédie Universelle. 2012.